動画制作の相場って、どのくらいの料金なのでしょうか?

CMやYouTube、など、動画にもいろいろ種類があるけど、動画制作料金の相場は、目的や企業によって様々です。

でも、ちょっとでも動画制作費が安くなったら嬉しい、って誰でも思いますよね?

そこで今回の記事では、動画制作の相場と、料金の仕組みをお伝えします。どうしたら料金を安く発注できるのか?どんな会社に外注依頼したらいいのか?などを調査しました。

✅ 少しでも安く外注したいが、安くできるポイントがあれば知りたい

動画制作の見積もり設定の内訳や、動画制作会社をどうやって使い分けるといいのか?など、詳しくお伝えします。

ぜひ、最後までご覧ください。

目次

動画制作を依頼すると料金の相場はいくらなの?

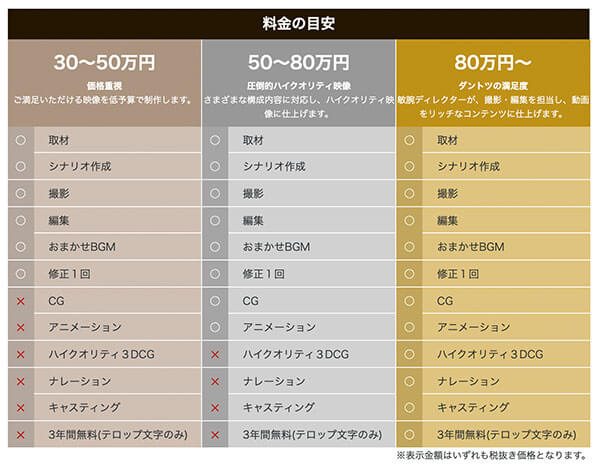

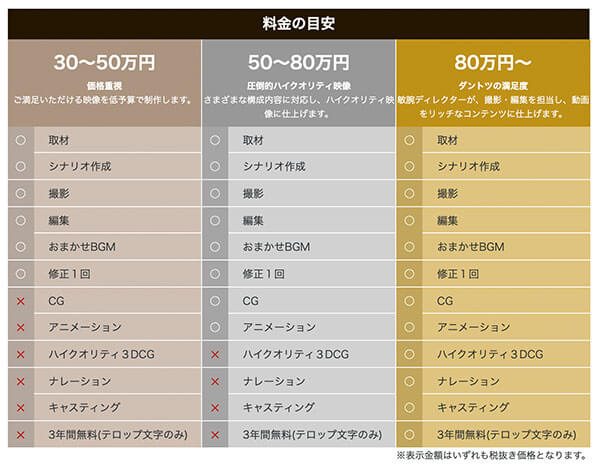

結論からいえば、動画制作の料金相場は、30万円〜80万円です。テレビCMでは80万円以上。イベントやセミナーの動画制作の相場平均は約20万円〜です。

よくある一般的な動画制作会社の料金目安はこんな感じです。

見積もりを取ってみて「ちょっと高いなぁ」と感じたら、ランサーズやクラウドワークスを使えば、フリーランスのワーカーさんを見つけることができます。

その人に動画制作を依頼すれば、料金をもっと下げることもできます。

ジャンル別!動画制作の料金相場

動画制作では、制作するジャンル、種類やクオリティなどで料金に差があります。

例えば広告で使用されるCM動画は100万円以上かかります。企画内容や修正頻度によっては、スタジオ代などがさらにかかってきて、300万円を超える料金になることも珍しくありません。

一方で、WEBなどで使われる商品やサービスの紹介動画は平均相場が少し安くなっています。撮影なしのパターンなら、20万円程度で制作が可能です。

そのほかマニュアル動画制作なら、平均費用は30〜50万円くらいです。が、こちらも内容によって、100万円以上の料金がかかることもあります。

動画制作にかかる料金は、どんな要素で構成されているの?

動画制作料金は、大きく分けて4つの要素があります。

(1)字幕編集費

(2)撮影費用

(3)編集費用

(4)その他経費

一番想像しやすいのは、撮影や編集ですが、それだけで、見積もりが出されているわけではありません。

また発注側の希望によっても、料金は大幅に変わってきます。

撮影する前に、企画を考えたり、ロケハンをしたりなど、人が動くことで、事前の準備から費用がかかってきます。

次に撮影費用です。

こちらもカメラマンや音声さんの人件費がメインです。特殊な技術が必要になるので、若干費用がかかります。

撮影機材費用なども含む場合と、別途の場合があります。

撮影が終わったら次に編集があります。編集費用は、編集時間の長さで金額が決まります。編集時間による人件費です。

動画内で使用する素材の購入費用や、2回以上の修正が必要な場合は修正費用もかかってきます。

そのほかナレーションをつければ、ナレーター代やそれを処理するMA費。CGやアニメーションを使えば別途費用がかかります。

動画内で使用する衣装や美術背景を使用する場合は外注費が必要です。

また、出演者がいる場合には出演料、出演者にメイクが必要であればメイクさんの日当がかかります。

そのほか、車両費、当日の交通費(ガソリン代・駐車場代)などがあります。

特に注意する費用

編集に立ち会って、演出までこだわりたい。という担当者さんがいる場合には、特に注意が必要です。

ディレクション担当者が、編集スタジオにつきっきりになると編集スタジオ代はもちろん、編集マンを拘束することになります。

編集スタジオは1時間いくら、という時間の単位で料金が発生します。なので、3日間かけて動画編集をやりました。となるとすぐに100万円超えということもザラにあります。

あとで見積もりを見て「もっとなんとかなりませんか?」となっても、それは実費代金になるので、お金を管理するプロデューサーさんは、特に注意しましょう。

動画制作料金を安くするコツ

動画制作を依頼する際に、できるだけ動画制作費用を抑えたいですよね。

ここでは、動画制作料金を安くするポイントと料金以外で気を付ける4つのポイントをご紹介します。

(2)個人(フリーランス)へ依頼する

(3)撮影の取り直しを防ぐ

(4)決まった構成を崩して、不要な修正をしない

ひとつずつ見ていきましょう。

(1)企画を自社でおこなう

企画を自社でおこなうことによって、企画費用を抑えることができます。

また料金を抑える以外にも、制作したい動画のゴールが明確にわかっているので制作会社に委ねるより、何度も企画会議を重ね、慎重に動画制作を行うことが可能です。

(2)個人(フリーランス)へ依頼する

動画制作の相場料金が安いのは、個人への依頼です。

さらに、企画は自分で考え、撮影、編集だけ頼みたいという場合も個人に依頼すれば、より料金も抑えることも可能です。

ですが、個人でやっている方の中には、制作実績の少ない初心者の方も多くいます。依頼する際には動画の制作実績などもよく確認するようにしましょう。

(3)撮影の取り直しを防ぐ

会社説明動画などを会社内で撮影する場合、社内が散らかっていると、それがそのまま画面に映り込みます。

こう言われると「当たり前」に聞こえます。

でも、社内を片付けたゾって思っていても、じつは普段より片付いている程度、ということが多いのです。それで安心して撮影すると、あとから実際の映像を見て「あれ?」となるケースが少なくないのです。

そうならないためには、撮影時には、必ずワンシーンごとにモニターで担当者のチェックをします。そのことで、取り直しの手間と予算を削減できます。

(4)決まった構成を崩して、不要な修正をしない

最初に決まった構成を崩す修正は出さないようにしましょう。

動画の構成は、打ち合わせから要素を起こして、綿密に作られています。なので、それを無視した修正は、クオリティを下げるばかりか、編集時間を余計にかけてしまうことで、人件費がかかり、追加予算を請求される恐れがあります。

なので、撮影以降の修正に関しては、数字や文字の間違い以外にしないように心がけましょう。

損をしないコツは、目的をハッキリさせること

動画制作の目的はひとつ。最後に売上につなげることですが、その前に確認しておかないといけないことがあります。それは

●自分に必要な動画はどんな動画なのか?です。

です。

逆に、ここがわかれば、どんな制作会社にお願いすれば良いのか?がハッキリしてきます。そのために重要なのは、次の2点です。

②HHH(スリーエイチ)戦略

①目標設定に合わせた動画を作る

動画制作や映像制作で成功するには、⾃社のコンテンツとメッセージ性が動画と⼀致している必要があります。

テレビCM などは『インパクト重視』のものが多いので、そのような動画制作を考える担当者の⽅が多いけど、インパクトの強い動画と動画マーケティングの成功度は必ずしも⼀致しないのです。

その理由は、動画の目的によって、作る動画が変わるからです。

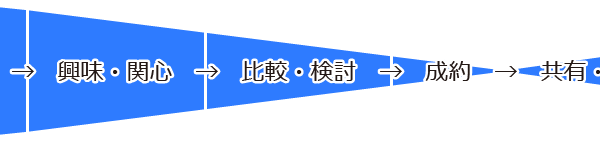

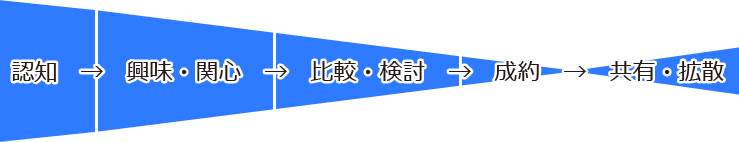

上の図は、成約に至るまでのいわゆる『コンバージョンスロート』です。

成約するまでには、認知させること、興味を持たせること、検討させること、そして成約までのいくつかのフェーズ(段階)があります。

まずは、重点をおくべきフェーズはどこか?を考えましょう。

どの部分を強化するために動画を作るのか?によって、動画のメッセージが違います。まずは自社が、どの部分を動画で伝えたいのか?を明確化しましょう。

エンターテイメント性や華やかさを盛り込んでいくは、そのあとです。

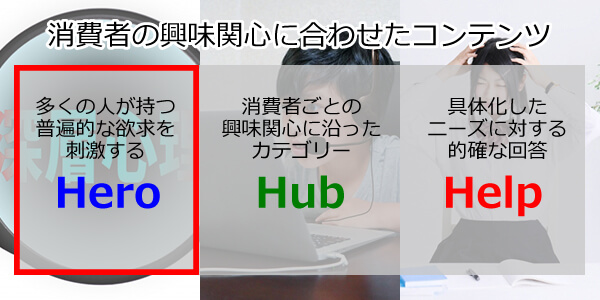

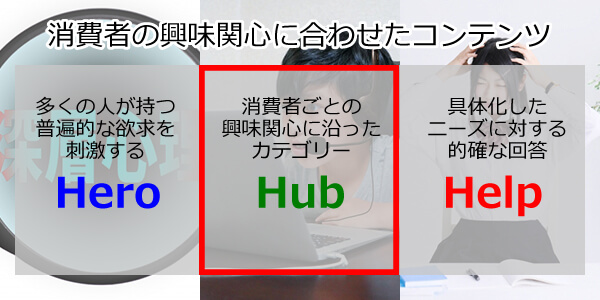

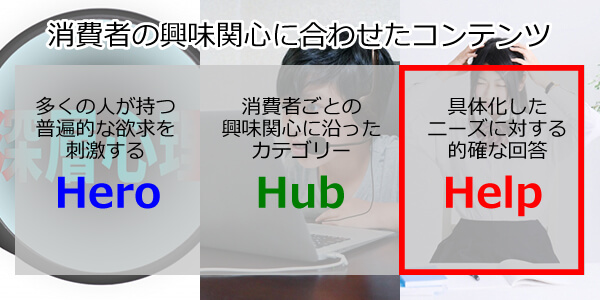

②HHH(スリーエイチ)戦略

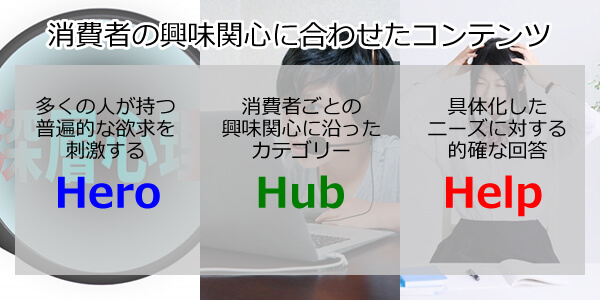

Googleが動画についてHHH戦略という戦略を提唱しています。動画の目的を考える上で、参考になるので、ご紹介します。

●HUB動画 :自社の見込み客と自社商品をつなぐ動画コンテンツ

●HELP動画 :顧客をリピートさせるための動画コンテンツ

|

(1)認知フェーズで使う動画=キャンペーン広告⽤の動画制作 Hero(ヒーロー)コンテンツ=話題性のあるイベント的な動画を使います。 Hero動画の特徴

✅「⾯⽩い」

✅「クールな」 ✅「感動的な」 など、話題性のあるコンテンツを指します。⽬的は、多くの⼈に関⼼を持ってもらうことで、幅広い層にリーチすることを⽬指します。

|

|

(2)興味・検討=⽐較対象としてノウハウやベネフィットを伝える動画 Hub(ハブ)コンテンツ=⾃社の⾒込み客と⾃社商品をつなぐ動画です。 Hub動画の特徴

✅「商品やサービスを使うことでどのようなメリットがあるのか?」

✅「⼯場の紹介」 ✅「働いている⼈たちの魅⼒を伝える」 購⼊を検討してくれている⼈たちは、他社との⽐較をしています。⾒込み客へのベネフィットを中⼼に考えることを⽬指します。

|

|

(3)成約=リピーター獲得のための動画 Help(ヘルプ)コンテンツ=リピーターを顧客に転換させるための動画コンテンツです。 Help動画の特徴

✅「商品やサービスの使い⽅」

✅「新しい商品の使い⽅の提案」 ✅「FAQ など疑問解決のための動画」 など、商品やサービスの細かいヘルプやサポートなど、有益な情報提供を通じて、ターゲットの疑問解決を⽬指します。

|

どんな制作会社を選ぶか?

フェーズ別の動画制作を考えて、目的がはっきりしたら、どこに依頼したら良いか?分かりやすくなります。

(2)担当者の対応も必須

(3)目的のジャンルの動画制作のスキルはもっているか?

(1)制作会社の得意分野で選ぶ

認知を促進したいのか?興味関心や比較検討の段階なのか、成約後のリピーター向けの段階なのかによって、依頼する動画制作会社を使い分けます。

動画の制作対応ジャンルは様々で、それぞれ得意分野があるから、です。

希望に沿った動画内容を制作できるかどうか?ホームページなどで確認したり、直接問合せてみましょう。

|

テレビ番組系の動画制作会社 企画を立てること、きちんとした秒数の動画を作ることに長けています。 テレビで培った『誰にでもわかりやすい、伝わる、面白い』動画を作ることが得意です。一方で、台本構成を大切にしているため、3DCGなどの表現は、あまり使いません。 ✅ 得意分野

●わかりやすく、面白い動画

●ネタ作り(YouTubeにも転用)

●予算限定に慣れている

●15秒、30秒の時間尺に収める

✅ 苦手分野

●3DCGなどを多用しない

(2DCGはOK)

テレビ番組制作で培った、芸能事務所やテレビ局とのパイプを活用します。たとえばYouTube動画でのネタ作りの豊富さや、タレントさんとのブッキングのほか、安価なCM枠を用意できる制作会社もあります。 |

|

WEB・CM動画系の動画制作会社 ブランディングや商品をきれいに撮ることに長けている場合が多いです。 3DCGやモーショングラフィックも得意分野です。HERO動画と言われる『派手にぶちかます』的な動画向きです。一方で、WEB系の人のなかには、30秒などの秒数縛りが苦手という人もいます。 ✅ 得意分野

●3DCGやモーショングラフィック

●インパクトのある動画

✅ 苦手分野

●時間尺の縛り

会社紹介動画など、一眼レフを使った、背景を上手くボカしたオシャレな動画を作ることが得意な制作会社が多いです。 |

(2)担当者の対応も必須

ホームページは会社の顔。なので、とても大切なのですが、それだけではありません。

ある程度、見極めをつけたら、実際に連絡してみてください。そしてその担当者がコンシェルジュとして、さまざまな相談に乗ってくれるのか?が重要です。

実際に制作する人が窓口になっているのか?それとも営業か?いずれにしてもそこで

✅ 話しやすいか?信頼できそうか?

がわかってくるはずです。

(3)目的のジャンルの動画制作のスキルはもっているか?

動画・映像制作をするにあたって、必要になるスキルは、撮影した実写映像だけではありません。企画、演出によって、3DCGやアニメーションといった素材を扱えるスキルも必要になります。

また、制作過程だけではなく、その後のプロモーションを手がける会社もあります。

クライアントの希望する内容や、動画の目的にあわせて、対応できるスキルを持っているかを確認しましょう。

動画制作ポータルサイトに注意

動画制作実績1000社以上!安心の実績!などの動画制作を請け負うポータルサイトがあります。

ほとんどは、きちんとした大きな会社さんが運営しています。ただし、利用する場合には、注意する点もあります。

(2)動画制作の料金表示に注意

(3)動画制作後の運用を考えられるか

(1)マーケティングによる集客作業だけ?

ポータルサイトの場合、その会社で請負っているのは、マーケティングによる集客作業だけという場合もあります。実際に動画制作をしているのは、登録された個人だったりする場合も少なくありません。

ポータルサイトで集められた見込み客を、自社に登録された個人・法人に対して、見積もりを出させて安い金額を提示した会社が採用。という流れです。

実際に、動画制作を担当するのは、きちんとした法人か?それとも個人か?を見極める力が必要です。

(2)動画制作の料金表示に注意

ホームページ上で、相場よりも費用が安い料金が表示されている場合があります。しかし、それはあくまでも最低の工数による最低料金だということを覚えておきましょう。

提供された写真、またはイメージ動画を合成することで、撮影の工数を減らすことで、その分安く表示されている可能性もあります。

低料金で動画を制作できるのは魅力です。

が、その分クオリティがグッと下がってしまうこともあるので、注意が必要です。また、特に個人への依頼の場合は、ビジネス的視点で動画を制作できるかどうかを見極める必要もあります。

(3)動画制作後の運用を考えられるか

動画制作は作ったら終了ではありません。

制作した動画によってどのくらいの売り上げが見込めるのか、コストをどのくらい抑えられるのかをあらかじめ組み込みながら制作してくれる会社を検討しましょう。

ビジネス的視点を踏まえながら比較して決定してくれる会社を選択することが重要です。

動画制作の相場と料金の仕組みを解説。まとめ

以上、動画制作の料金の仕組みをお伝えしました。

実際の発注時に、安かろう悪かろうになったり、必要以上に高い料金を支払わないように、参考にしてください。

(2)撮影費用

(3)編集費用

(4)その他経費

(2)個人(フリーランス)へ依頼する

(3)撮影の取り直しを防ぐ

(4)決まった構成を崩して、不要な修正をしない

②HHH(スリーエイチ)戦略

(2)動画制作の料金表示に注意

(3)動画制作後の運用を考えられるか

でした。

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!