ハイパーラプスとは、タイムラプスに動きを加えた撮影方法です。

ダイナミックな動画表現が可能で、インパクトの強い映像を作れます。

この記事では、ハイパーラプスの撮影方法や動画編集の方法を紹介します。

実は、ハイパーラプスには2つの撮影方法がありますよ。

ハイパーラプスとは?

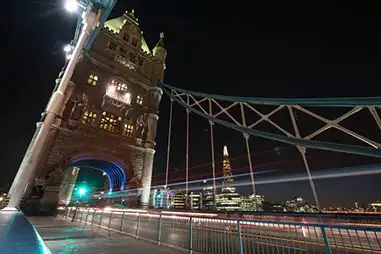

ハイパーラプスをよくわかっていない人は、まずこの動画を見ましょう。

なかなか文字では説明できない部分があるので、実際の動画を見るとわかりやすいです。

タイムラプスとは?ハイパーラプスの前に知ろう

ハイパーラプスの撮影方法を知る前に、ハイパーラプスとはどのようなものなのかを知っておくと撮影方法がわかりやすいです。

そして、ハイパーラプスを知る前にタイムラプスとはどのようなものか知っておく必要があります。

タイムラプスはiPhoneをはじめとしたスマホのカメラにも導入されている撮影方法です。

動画を見るとわかりやすいので、タイムラプスを手っ取り早く知りたい人は、上の動画を参考にしてみてください。

タイムラプスとは、長時間に渡ってシャッターをゆっくりと切ることで、静止画の中に動きが生まれる動画表現になります。

三脚など固定するものがあれば、簡単に撮影可能です。誰でもできる表現なので、動画クリエイターでも使っている人がたくさんいますよ。

ハイパーラプスとはタイムラプス+動き

ハイパーラプスとは、タイムラプスに動きを加えたものです。

別名はウォークラプスと呼ばれています。

つまりタイムラプスを撮影しながら、歩いて撮影することがハイパーラプスです。

しかし、多くの動画クリエイターが用いるハイパーラプスは、タイムラプスのように三脚にカメラを固定すれば良いという訳ではありません。

タイムラプスよりも撮影方法や編集方法が異なります。次の章で、撮影方法と編集方法を紹介します。

ハイパーラプスの撮影方法

実は、ハイパーラプスには2つの撮影方法があります。

ハイパーラプスの撮影方法1:対象物や動線、時間帯を決める

2つあるハイパーラプスの撮影ですが、両者に共通する重要なポイントは、対象物や動線を決めることです。

また時間帯などによって、対象物の表情が変わってくることも覚えておきましょう。

対象物に対して、一直線に進んでいくのか、横にスライドしながら撮影するのか。

同じ対象物でも動線によって表現が大きく変わります。

ハイパーラプスの撮影で難しい部分でもありますので、しっかりと決めることが重要ですよ。

ハイパーラプスの撮影方法2:設定を決める

ハイパーラプスの撮影方法一つ目は写真で作る方法です。

そもそも動画は静止画が1秒間に何十枚も連続して流れることで動いているように見えます。

タイムラプスは、その静止画の枚数を極力少なくして、連続で流すことで、ダイナミックな動画ができる仕組みです。

そのため、写真を撮影しながら動けばハイパーラプスの撮影ができてしまいます。対象物の1点を決めてそこを中心に動きながら撮影すればOK。

ここで注意したいポイントが、カメラにグリッド線を引くということです。

グリッド線はスマホでも引くことができるので、ハイパーラプスの撮影時には必ず利用しましょう。

グリッド線を引いたら、フォーカスを中心に設定します。フォーカスを設定していないと、自分が動いたときにフォーカスの場所が変わってしまう可能性もあります。

またRAW画像として撮影しましょう。

ハイパーラプスの撮影方法3:歩きながら撮影していく

対象物や動線、カメラの設定が完了したらあとは撮影するだけです。

一枚シャッターを切ったら数歩歩いて、またシャッターを切ります。これを繰り返し行ないます。

これだけでハイパーラプスの撮影が完了です。

写真を一枚一枚シャッターを切っていくだけなので、非常に地道な作業ですね。

注意点としては、グリッド線を参考にしながら中心がズレないようにシャッターを切ることです。

ハイパーラプスのもう一つの撮影方法:ジンバルやGoProを使う

ハイパーラプスの撮影方法のもう一つがタイムラプスを使った方法です。

こちらの方法の方が簡単に思えるかもしれません。しかしスマホやカメラだけでは、どうしても手ブレが発生します。

タイムラプスを使用した撮影方法をしたいなら、ジンバルやGoProなどを使って撮影する必要があります。

ジンバルはカメラを固定して、手ブレが少なく撮影できる器具です。

GoProもアクションカメラとして有名で、強力な手ブレ補正をしてくれます。

もしタイムラプスを利用した撮影したいなら、ジンバルなどは必須になります。少し準備が必要なのが、デメリットでしょう。

ハイパーラプス動画の編集方法

画像をキレイにカラーリングしてくれるAdobeのソフトがLightroomです。

写真の現像などに利用するものですが、ハイパーラプスを編集するときでも大活躍します。

ハイパーラプスの編集方法1:Lightroomでカラーリング

RAW画像として撮影した写真を全てLightroomに取り込みましょう。最初の一枚だけキレイに画像をカラーリングします。

そのあと、全ての画像を選択して、現像設定の設定を同期にチェックを入れれば、同じようにカラーリングができます。

Lightroomを使用していて注意することは、書き出しのときです。書き出しのときに、画像名を連番にすることが重要です。書き出しのときに連番設定をしていないと、このあと動画にするときが大変になります。

ハイパーラプスの編集方法2:Premiere Proで動画を編集

Premiere Proのメディアブラウザーを開きましょう。右クリックを押してあげると、「画像シーケンスとして読み込み」という箇所があります。

これをクリックして、画像を全て読み込ませてあげます。

こうすることで連番になっている画像を一つの動画として読み込むことが可能です。これだけでハイパーラプスが完成します。あとは動画を確認してみましょう。

ジンバルを使った場合でも編集方法は同じ

ハイパーラプスの撮影方法は、ジンバルを使った方法もありましたね。こちらの方法もやり方はLightroomでカラーリングして、Premiereに取り込めばOKです。編集の仕方は写真の場合もタイムラプスの場合も同じです。

しかし、ジンバルやGoProで撮影する場合は、手ブレが発生している可能性があります。手ブレがきついときは、エフェクトのワープスタビライザーを使用しましょう。

クリップに直接エフェクトをかけるだけで、滑らかな動画を撮影することができますよ。

ハイパーラプスの撮影方法を身につけて、迫力ある動画を作ろう!

ハイパーラプスは、動画クリエイターがよく使う表現です。そのためやってみたい方は多いと思います。

今回は、2つの撮影方法を紹介しました。写真で作る方法では、一枚一枚時間をかけて撮影する必要があります。

ジンバルを使った方法は、ジンバルが必要になるので、持っていない人からするとコストがかかります。が、いずれにしても、興味あれば一度挑戦してみてはいかがでしょうか。

今回も最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!